以下を押下するとページ内ジャンプします。

※創 建

※御鎮座

※御祭神

※御系統

※神社紋

※沿 革

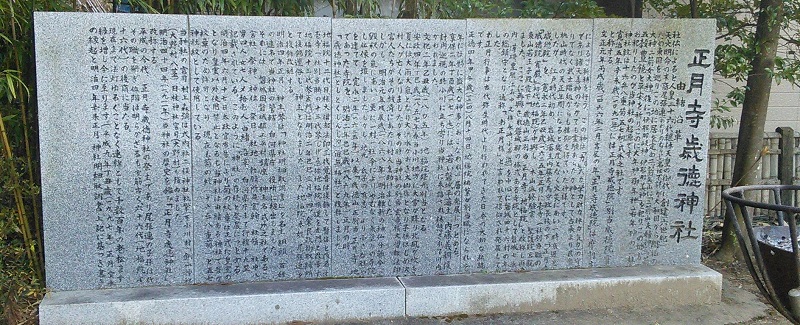

※由 緒

※年中祭事

※「お正月様」のお姿やお札をお飾りする時期と場所について

※鎌倉時代からの 「七つ詣り」と「十三詣り」

※「ニ箭山」と「赤沼」の地名のおこり

※二箭山奥之院神社合祀

※名所旧跡

※付近散策

※当神社所在地・連絡先

人皇第二十六代継体天皇の御代(六世紀)、現、正月寺歳徳神社鎮座。

古来より、<通称> お正月様、正月宮、歳徳神社、二屋宮、歳徳宮、小川神社、田之尻神社、<現正式名> 正月寺歳徳神社の称号あり。

磐城国 磐城郡 小川郷 歳徳山鎮座の歳神様(お正月様)は、夏井川の東、小川郷駅の北東一キロ、阿武隈山脈・二箭山の麓(ふもと)、夏井川の清流を望む老杉等にかこまれた静かな地に位置し、旧小川村(下小川村、上小川村)の中央に鎮座さる。

江戸時代の旧道では、下小川村~平藩方面、柴原~桐ケ岡方面、根本~横川方面、高萩~闘伽井獄方面、と東西南北に行くための大切な交差地(要所)に鎮座しており、上級官吏、館主や藩主は別当宅で休憩し、殿は上段の間で休みました。

また、他国からの旅人は必ず当社に身分を告げに立ち寄り、安全を祈願する習慣になっていました。

【御 三 柱】

大歳(年)神(おおとしのかみ) [歳神]

御歳(年)神(みとしのかみ)

若歳(年)神(わかとしのかみ)

【相 殿 神】

伊邪那岐神 伊邪那美神

須佐之男神 大山祇神

火之迦具土神 櫛名田比売命

神大市比売命 天火明命

天香山命 不動明王

天神様 八幡神 摩利支天

お姫様(オシンメ様)

十二支守本尊 その他八百万神

【摂 社】

美保神社 事代主神 大国主神 (えびす様) (大黒様)

出雲熊野大社 須佐之男命

天照大御神--弟、須佐之男命

(八俣大蛇を退治)

--大年神--御年神

|

--羽山戸神--若年神

十六弁八重菊 五七桐

※人皇 第二十六代

継体天皇の御代創建(六世紀)

※寛治5年(1091年)

正月寺威徳院

※寛永2年(1625年)

歳徳山正別当正月寺地福院

京都聖護院門跡門主聖護院宮から山号寺号院号御下賜

※明治2年(1869年)

歳徳神社(旧無格社)

神仏分離令、廃仏毀釈、一村一社令

※明治44年(1911年)

正月寺歳徳神社(現

社伝によると人皇第二十六代継体天皇の御代に創建(六世紀)

天火明命の末裔、尾張連[おわりのむらじ](名は不詳)が大和国から、開拓のため東国を巡り、この地に居を定め、二矢(箭)山に「二箭山夫婦神」(二箭男大神、二箭女大神)、後に「伊邪那岐神、伊邪那美神」を祀り、この地方の五穀豊饒と平安を祈り、この地に大年神、御年神、若年神の三柱を、お祀りしたのが当神社の起源です。

神社紋は十六弁八重菊・五七桐、式外之社(下記の【注釈】を参照)です。

寛治5年 辛未歳(1091年)には「正月寺 威徳院」(別当、威徳院寶順)と称す。

文正元年丙戌歳(1466年)2月吉辰の年、「正月寺威徳院」は、摩利支天によるご祈祷を行う。

この神は、「力」(武力、学力、財力、体力、気力、)の守護神であり、諸天善神のなかで最も霊験あらたかな神として、古来より民衆ばかりでなく、武士階級からも信仰を得ていた神様です。

桃山時代の天正年間になると、幾度となく火災にあい一時衰退をしましたが、江戸時代の初め、岩城藩主、内藤左馬守政長侯の下、「正月寺威徳院」を寛永2年乙丑歳(1625年)正月に、壱寺一社、別当職の「威徳院宥厳」(初代、地福院)」が中興し、本山派、修験宗、聖護院宮院東山若王子殿霞下 [歳徳山 正別当 正月寺 地福院]と改称し、再建しました。

ここに再興され、磐城郡の格式ある寺院として磐城七浜(沼ノ内、薄磯、豊間、江名、中之作、永崎、小名浜)を中心に、磐城四十六村の年神様の総鎮守となり、通称、「お正月様」と言われて、信仰され発展してきました。

正徳4年甲午歳(1714年)8月14日、地福院祐繁が別当職になられ、その年には特に盛大な神事がおこなはれ、一層の発展につとめました。

享保2年丁酉歳(1717年)には、若い磐城平藩主、内藤義稠侯が封内巡視の時、小川に立ち寄り当神社に参詣され、休憩されて川内に向かわれました。

安政4年丁巳歳(1857年)春、当小川地方に大雪が降り北風が吹き荒れ、夏には大雨大嵐となり大洪水がおき、大凶作となり子供はじめ沢山の村人が亡くなりましたが、その時当神社の別当、権大僧都法印玄竜や宮人たちがその救済にあたり村人を助けました。

お正月の行事は、古代の弥生時代より行われてきたといわれている、日本の大切な伝統文化です。

しかし、明治元年 戌辰歳(1868年)、明治維新の神仏分離令、廃仏毀釈の嵐にあい、更に一村一社令により、やむなく朱塗りの寺院を壊し、仏像を壊しました。そこから、地元氏子の有志により、小さな社(やしろ)を建てて、寛永二年(一六二五年)以来「歳徳山 正別当 正月寺 地福院」であった寺院を、明治2年、己巳歳(1869年)正月の時、「歳徳神社(としとくじんじゃ)」(旧無格社)と改称しました。

地福院十二代目、権大僧都法印、三代覺音は復飾して賢信と改号、壱寺一社別当職の、十三代、琴は地福院順道を左門と改号しました。

地福院十三代、琴(左門)は明治二年己巳三月中、四ッ倉民政御取締所に於て復飾還俗し、神主となりました。

また、地福院(本姓、尾張連氏)を村上と復飾改姓しました。

明治4年正月、神主、村上琴は「神社明細取調書」を名主、組頭、百姓代との連名で当神社の管轄、白河県庁、役所に提出しました。それには磐城国磐城郡上平村鎮座、社領、社中八員 男四人:女七人〆拾壱人、由緒沿革、白河県庁迄行程十九里、等が記載されている。 このように「神社」の存続と発展に努めました。

明治4年6月17日、太政官布告により菊の紋章は正式に皇室の紋章となり皇室以外使用禁止となるも、当神社は由緒ある神社で昔からの紋章のため許可となり、現在も菊の紋と五七桐を神社紋として使用してます。

当神社の神社紋が、十六弁八重菊、五七桐(皇室の使用している紋と同様)であることは、当神社(尾張家)の歴史の古さ故に、比類なきものとして連綿と受け継がれてきたものです。

当歳徳神社の宮司村上森弥は式内社二俣神社社掌(下小川村)、銅山神社宮司(大野村八茎)、日枝神社宮司(大野村)も務めました。

明治44年(1911年)当神社の歴史に鑑み、「正月寺歳徳神社」と改称する。

平成の御代、正月寺歳徳神社の祭主である村上森一(もりもと)は、尾張連(おわりのむらじ)の子孫の後裔【六十六代(地福院より十六代)】に当たります。

尾張連は、代々その職を継ぎ、位階は明らかざるも、家筋古く、現在まで法灯ゆるぐことなく、連綿として千数百年の老松ますます緑を増し、今に至ります。

(平成10年戌寅歳(1998年)正月、宝永2年の縁起と明治4年辛未正月、神社明細取調書上記に基づき書き記す。)

【平成23年12月末、以下を追記】

当神社第六十六代祭主村上森一は平成二十三年の東日本大震災に際し、暫くの間、水道からの水を絶たれた環境の中、近隣の方たちへ当神社の井戸水を分け与え、共に辛苦を乗り越えましたが、同年八月十八日に永眠しました。

ここに、先代祭主が尽力した神社隆盛の取り組みと、神社移築・石鳥居建立・祭務所建築・石碑・由緒石板・手水場等境内整備の功績を讃えると共に、謹んで哀悼の意を捧げます。

式内社は、延長5年(927年)に完成した延喜式の中で朝廷から官社として社格を認識されていた神社群を指します。

かたや正月寺歳徳神社の石碑に表記している式外之社とは、延喜式編纂当時、既に存在し、延喜式神名帳に記載されていない神社で、かつ朝廷の勢力範囲外の神社や独自の勢力をもっていた神社、また、神仏習合により仏を祀る寺となった神社等(金比羅神宮、石清水八幡宮、熊野那智大社など)を指します。

※ 1月 1日~31日

正月祭(元旦祭、七草。小正月) 「お正月様」の【お姿】【お札】等の授与品(下写真)を初詣参拝者に頒布

※ 1月10日

十日恵比須[初恵比須」(九日から宵えびす、本えびす、残り福、9日~11日)

※ 1月15日

例祭[正月大祭]

※ 1月28日

初不動(小川不動尊)

※ 2月 3日

節分祭

※ 4月15日

十三詣り(~30日)

※ 6月30日

大祓式

※ 9月 第2、土、日

二箭山奧之院神社祭礼

※ 9月 第3、土、日

熊野神社御輿渡御(旧来は15日)

※10月20日

恵比須祭[二十日恵比須]

※11月 3日

秋祭[献穀祭]

※11月15日

七つ詣り 七五三祭

※12月 1日

「お正月様」のお迎え準備開始。 【御姿】・【御札】等の授与品(下記写真)を崇敬者へ、求めに応じ頒布始め

※12月28日

納めの不動

※12月31日

大祓式、年越し

(縁日、毎月十五日)

授与品の申込時は右記リンク先へ:護符<御祈祷・御姿・御札・御守・御朱印>のお申し込み

12月になりましたら、「お正月様」をお迎えする準備をします。「お正月様」のお姿やお札をすす払いした神棚等にお飾りします。(貼り付けます)

神棚のないご家庭は、清潔にしたタンス、書棚、床の間、壁や柱などの目線より上方にお飾りします。

正月になってから、お飾りしてもかまいません。

1、七つ詣り [十一月十五日]

当神社には「七つ子まいり」があります。 現在、おこなわれている七五三の行事は、この「七つ子まいり」の変化したものです。

『七歳で命を(いのち)を授かり、十三歳で知恵を授かります』。

数え年七歳は厄(やく)年であり、昔から『七歳までは神の子』『七歳までは神の内』といって、神の童といい、稚児として、神の化身とされ大事に育てます。

子供の成長において、最も大切な節目とされてきました。

七歳で再び命を授かり、神からはなれ、子供(人間)として成長します。

七歳になって、初めて宮座帳に名前がのり、社会の一員と認められました。

現在では、幼児期から児童期への移行期であり、小学校入学の時です。

入学後も健康で、すこやかに成長しますように参拝します。

2、十三詣り [4月15日~4月30日]

昔から数え年、男女十三歳になり、知恵をさずかります。

大人(おとな)になる節目です。

誕生から干支(えと)を一巡し、新しい人生の出発となります。

七歳で命を授かり、十三歳で知恵を授かります。

◎寛保3年(1743年)古事記伝の作者、本居宣長も十三歳の時、神社((大和国吉野分水神社)に参拝して知恵を授かり。幼名から本名に移り、大人(おとな)へと成長し、立派な人になりました。

社伝によると、その昔、二矢(箭)山には、大猪が棲みつき、村々を荒らし回り、里人は大変困っていました。

そのため、当神社の神官尾張連(むらじ)が剛弓に雁股の矢をつがえて、威厳に満ちた鋭い姿で大猪を二の矢をもって射止め、退治しました。

その猪を、当神社の境内にあるきれいな沼で、洗い清めると、その沼は真っ赤に染まりました。

それ以来、この沼を「赤沼」と呼Tおぶようになり、その地の字名となり、また、その山は、「二ツ矢(箭)山」と呼ぶようになり、これがこの地名のおこりとなったと伝えられています。

小川小学校と小川中学校の校章は二本の矢です。

(尚、小川小学校は、当神社の敷地の一部を寄贈して建てられました。)

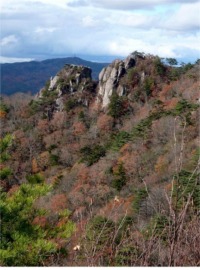

霊峰二ツ箭山の麓(ふもと)のこの小川地方は縄文時代の早い時期から人々が住み生活していました。

水にも恵まれた、この地方は、早くから農耕が始まり、やがて豊かな生産力をもつようになり、大きな集落を形成していきました。

【参考】下記出展の調査書類は、神社近郊より発掘された小申田横穴群、及び出土した埋葬品(直刀・金銅装飾弓・勾玉・青銅釧等)の記事です。

(出展:いわき市考古資料館内 公益財団法人いわき市教育文化事業団 発行 いわき 発掘ニュース 第13号 「小申田横穴群-古墳時代の横穴の調査-」)

六世紀初め、大和国から東国を巡り、この地に居を定めた尾張連(おわりのむらじ)(名は不祥)たちの努力で、社会的文化的性格が 宗教を必要とするまでに高められてきました。

この地は、まだ仏教伝来以前であるため、尾張連はニツ箭山に神道固有の聖地として「二ツ箭山夫婦神」(ニツ箭山男大神、ニツ箭山女大神)後に、[伊邪那岐神 伊邪那美神]を祀り、春秋には、この地方の五穀豊饒と平安を祈願しました。

この後、この地方の人々は、このニツ箭山全体が神体山で豊かな実りと平安を与えてくれる山として信仰し、古代山岳信仰の聖地と信じられてきました。

このように、宗教が人々の生活にとけこみ、仏教を受け入れる基盤ができあがった頃の十一世紀、神仏習合の修験道が全国的に盛んになり、当地方にも普及され、山岳信仰と統合されていきました。

本山派修験道、「光明寺」(能教山光明寺善眞院)が開山され(治安3年、1023年)、当時まで神道信仰の聖地であったニツ箭山は仏教においても清らかな特別な場所とされ、神仏習合のニツ箭権現を祀り、修験道の霊場へと変わっていきました。

この修験道は19世紀、明治維新の神仏分離、修験道廃止令、で終わりをつげ、その後は再び、神道の神々が祀られる社(やしろ)ができました。

最近ニツ箭山は観光登山(山頂から太平洋を遠望できる。)が盛んになり、多くの人々により登山も楽しまれています。

※赤 沼 (字名の起源)

※椎の木 (御神木 樹齢五百年以上 植生北限付近)。

※東北百名山の一座、霊峰二ツ箭山への登山

(詳しくは右記リンク先へ:所在地・地図:二ツ箭山登山ルート

)

登山愛好家やロッククライマー、近隣の親子、年配の方や学生の方達まで、多くの方たちが登山を楽しんでいます。

※カエルの詩人、草野心平(文化勲章受賞)の生家

(詳しくは右記リンク先へ:所在地・地図:草野心平生家・同記念文学館)

当神社から西に300m程にあります。

草野心平が若かりし頃、下写真の当神社境内横の山裾に着流し姿で横臥し、長閑な天空を望洋と眺めていたとのことです。

付近は夏にはカエルの大合唱になります。